|

中国国际科技促进会(T/CI 592—2024)《冬小麦夏玉米轮作浅埋滴灌技术应用规程》 团体标准解读

2025-01-14

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

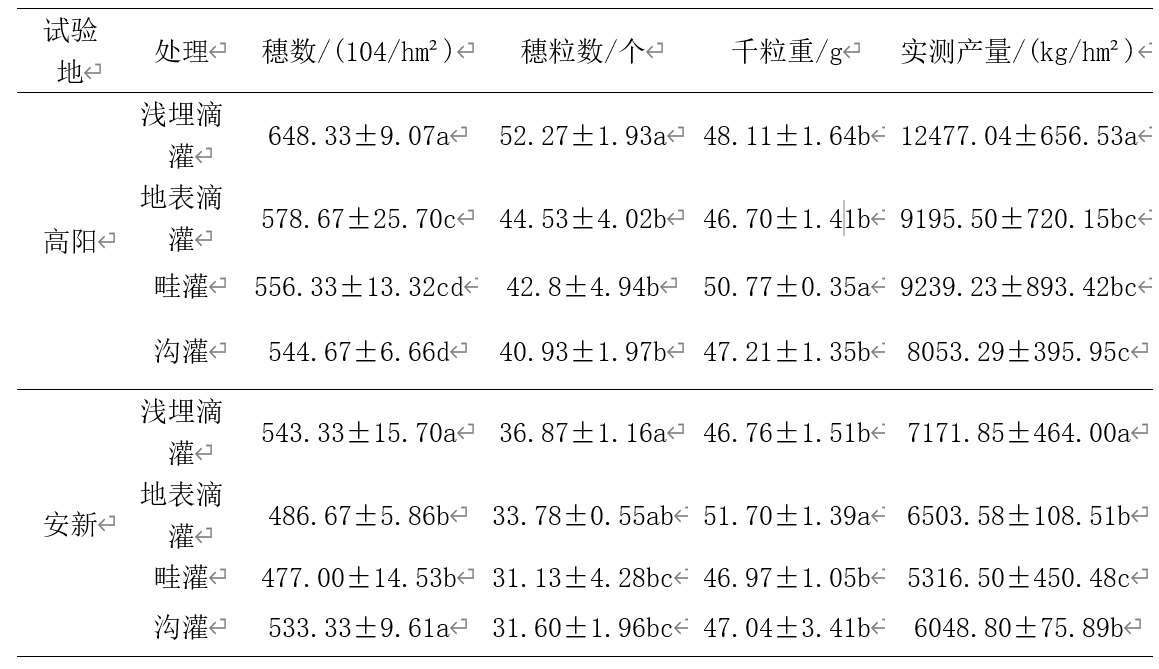

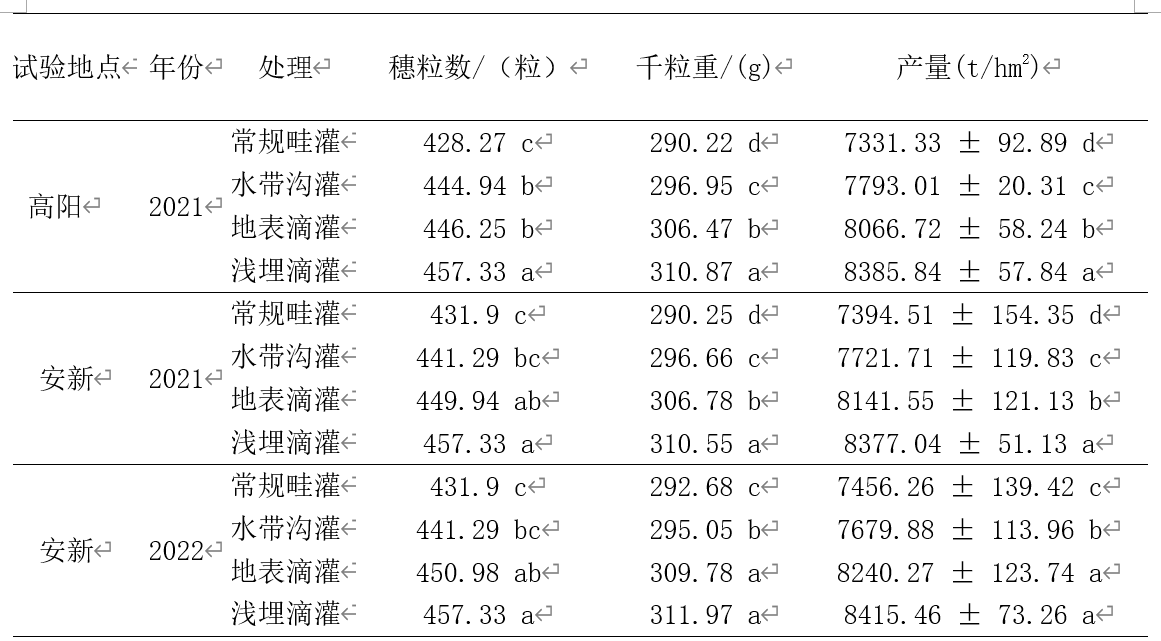

一、标准编号及标准名称 由中国国际促进会归口管理、河北农业大学提出的《冬小麦夏玉米轮作浅埋滴灌技术应用规程》(T/CI 592—2024)团体标准,于2024年11月15日正式发布实施。 二、标准制定背景 为适应高标准农田建设事业的发展,规范冬小麦夏玉米轮作区域高标准农田建设中的滴灌工程建设行为,统一技术规范,以提高高标准农田的建设质量,改善灌溉施肥条件,提高粮食生产能力,结合现行技术规范或标准,制定本规程。 三、规程制定的必要性 党中央、国务院高度重视粮食生产,要求把稳定粮食面积和产量、确保粮食安全作为农业农村工作的头等大事和政治任务抓紧抓好。习近平总书记在中央农村工作会议上强调要牢牢把住粮食安全主动权,粮食生产年年要抓紧。粮食问题是“国之大者”,稳定粮食生产是“三农”工作的重要任务。小麦、玉米是我国的主要粮食作物。华北冬麦区是我国主要冬麦区,播种面积占全国的47%、总产占全国的53%。华北平原黄淮海秋粮产区夏玉米播种面积18000多万亩,占全国玉米总播种面积的35%以上,占全国玉米总产量的32%。作为全国粮食主产区之一,华北平原的冬小麦、夏玉米生产对国家粮食安全的保障作用举足轻重。 但是华北平原资源型缺水,人均和亩均水资源量为全国平均水平的七分之一,远低于国际公认的极度缺水标准;而且地下水超采严重,已形成世界上最大的地下水漏斗。水是粮食作物生长的基本要素,华北平原农田灌溉主要依靠地下水,水资源短缺问题已成为制约该区域农业可持续发展的瓶颈。水利部、财政部、国家发展改革委、农业农村部联合印发《华北地区地下水超采综合治理行动方案》,要求系统推进华北地区地下水超采治理,降低流域和区域水资源开发强度,切实解决华北地区地下水超采问题。因此,华北平原的粮食生产和节约用水同样都形势严峻、任务艰巨,推广应用标准化的节水灌溉关键技术、提高水资源利用率和单位用水粮食产能意义重大、亟待落实、势在必行。 为落实国家关于统筹兼顾节水和稳粮的决策部署,自2020年以来以河北省为主的华北平原各省份大力推广应用小麦玉米一年两熟农田浅埋滴灌节水技术。河北省领导高度重视、多次研究部署地下水超采治理工作,省委省政府办公厅印发了《关于地下水超采综合治理的实施意见》,提出到2022年总体实现省域地下水采补平衡。根据河北省领导关于探索节水与稳粮并举新路径的指示要求,河北省农业农村厅于2020年8月组织对河北农业大学和保定硕丰农产股份有限公司优化集成的冬小麦夏玉米一年两熟轮作浅埋滴灌节水技术进行了初步验收,该项技术具有“三节(节水节肥节药)”、“三省(省工省时省力)”、“两增(增产增收)”的显著效果,先进实用、且可操作性强,获得中国农科院、农业农村部等专家们的高度认可。 河北省农业农村厅自2020年10月份起广泛开展试点示范和推广应用。河北省领导非常关注小麦玉米浅埋滴灌技术应用落实,在省财政大力支持下,河北省农业农村厅设立专项并印发《小麦玉米一年两熟农田浅埋滴灌节水技术试点项目实施方案》,2020年在9个市和雄安新区的35个县(市、区)、2021年在10个市和雄安新区的50个县(市、区)对该项技术进行示范推广,试点示范面积分别为10万亩和50万亩,成方连片、规模推进,辐射带动在全省大面积普及应用。并且河北省人民政府办公厅印发《关于加快发展节水农业的实施方案》(冀政办字[2021]105号),提出2022年全省发展应用小麦玉米浅埋滴灌技术300万亩,到2025年技术应用面积达到1400万亩。 但在冬小麦夏玉米玉米轮作浅埋滴灌技术推广普及过程中,由于缺乏统一的技术标准,各地的技术应用水平参差不齐,很多经营主体遇到了滴灌带铺设质量不好、灌溉不均匀、玉米季播种时挑带、春季滴管带虫咬漏水等各类问题和困惑,走了一些弯路,很大程度影响了技术应用效果。因此制定和推广此项规程指导技术规范应用显得尤为重要,亟需实施,以此保障技术应用精准到位,充分发挥技术的作用和优势,促进项目规范有效落实,实现高效节水灌溉和稳粮增粮,提高经济、社会、生态效益。 制定本标准为冬小麦夏玉米轮作浅埋滴灌水肥一体化技术的应用提供规范操作依据,有效促进技术落实,提升技术应用水平,从而实现节水节肥、高效用水和稳粮增粮,助力推进华北平原的地下水超采综合治理,为华北平原的农业绿色高质量发展贡献力量。 四、编制过程 在编制过程中,充分考虑了规程的目的和必要性,对当前市场上已有的相关技术标准和应用进行调研,了解国内外在轮作浅埋滴灌水肥一体化方面的最新进展和趋势最终形成了《冬小麦夏玉米轮作浅埋滴灌水肥一体化技术规程》标准编制具体如下: 1、前期准备工作 项目立项前,标准编制小组查阅、研读相关国内外文献,广泛收集冬小麦夏玉米轮作浅埋滴灌水肥一体化技术相关的材料和数据。同时,小组成员构思系统的框架及模块,进行系统建设需求分析。并与该领域的相关专家和用户进行调研、交流,广泛征求标准制定方面的意见和建议,以确保团体标准的科学性和实用性。 2、标准起草过程 团体标准立项通知公示后,标准编制小组首先组织了标注制定工作会议,各编写人员根据工作计划分工和编写要求开展了相关工作。在标准起草期间,编制小组主编单位及参编单位组织了数次内部研讨会和专家咨询会,经过多次修改,于2023年3月完成了标准初稿及编制说明的撰写?作。 3、工作计划 标准立项后计划12个月完成。 计划2023年12月提交标准初稿,2024年5月提交征求意见稿,2024年9月提交标准送审稿,2024年10月提交标准报批稿,2024年11月标准发布。 五、标准主要内容 本标准适用我国黄淮海区采用滴灌进行规模化种植的冬小麦夏玉米一年两熟农田参考借鉴。 1、主要架构 本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草,主要章节内容包括范围、规范性引用文件、术语和定义、系统的组成、系统的规划设计和安装、铺带和收带;水肥一体化管理、田间管网的维修养护等。 2、主要技术内容 本标准规定了冬小麦夏玉米轮作浅埋滴灌水肥一体化技术的滴灌系统构成与设备选择、滴灌系统的规划设计、冬小麦播种铺带和夏玉米收获收带、滴灌系统的安装和运行维护、冬小麦和夏玉米的滴灌水肥一体化制度等。 六、标准实施意义 1、提高水资源利用效率: 滴灌技术能够减少水分蒸发和渗漏,直接将水分输送到植物根系,提高水分的利用效率,从而在干旱地区更为有效地管理水资源。 提升作物产量与品质:通过合理的轮作制度,可以改善土壤结构,增加土壤肥力,减少病虫害的发生。同时,浅埋滴灌有助于作物在关键生长阶段获取充足的水分,促进根系生长,提高作物的产量和品质。 降低生产成本:采用滴灌技术可以显著降低施肥和灌溉成本,同时减少人力投入。通过精准灌溉,农民可以根据作物的需水量进行合理配置,降低不必要的水资源浪费。 2、促进可持续农业发展: 冬小麦与夏玉米的轮作模式有助于打破单一作物种植带来的土壤养分耗竭问题,减少化肥的使用,从而有助于实现农业的可持续发展目标。 3、改善土壤健康: 合理的轮作可以有效减少土壤的病虫害和养分流失,使土壤保持良好的结构和生态平衡,促进微生物活动,提高土壤的整体健康状况。 应对气候变化:在全球气候变化背景下,水资源的时空分布日益不均,浅埋滴灌技术能够有效应对干旱和洪涝等极端天气条件,促进农业稳定发展。 4、推动农业科技进步: 通过制定和实施相关的规程标准,可以推动新技术、新设备的研发与应用,促进农业现代化发展。 总体而言,冬小麦夏玉米轮作浅埋滴灌技术的应用规程标准不仅是农业生产技术革新的体现,更是实现生态环境保护、资源节约和可持续发展的重要措施。 七、主要工程实践与产业化应用 冬小麦和夏玉米轮作浅埋滴灌水肥一体化试验于2020年~2023年在雄安新区安新县和保定市高阳县进行。试验对浅埋滴灌冬小麦和夏玉米的生长和产量的影响与畦灌、沟灌和地表滴灌等灌水技术的影响进行了比较评价;对浅埋滴灌条件下冬小麦和夏玉米的适宜种植模式进行了评价;;对浅埋滴灌水肥一体化条件下的优化灌溉施肥制度进行了评价。 1.与其他灌水技术相比较浅埋滴灌对冬小麦和夏玉米产量的影响评价: 表1给出了2020-2021年高阳和安新试验不同灌水技术下对冬小麦产量的影响及方差分析结果。浅埋滴灌对冬小麦的产量有显著影响,有利于冬小麦的产量增加,滴灌平均较畦灌和沟灌冬小麦增产10.04%和13.58%,其中浅埋滴灌增产最高,较畦灌和沟灌增产35.04%和54.93%(高阳)与34.90%和51.95%(安新)。在试验中沟灌产量最低,其产量为8053.29 kg/hm2(高阳)和4719.84 kg/hm2(安新);浅埋滴灌产量最高,其产量为12477.04 kg/hm2(高阳)和7171.85 kg/hm2(安新)。说明在SI浅埋滴灌灌水技术处理下少量多次灌水施肥所带来的增产效益要高于其他传统的畦灌和沟灌等灌水技术。浅埋滴灌处理冬小麦的产量比畦灌和沟灌依次增加了35.04%和54.93%(高阳)与34.90%和51.95%(安新),两试验地的增幅基本一致。安新试验地属于中地产田,高阳试验地属于中高产农田,因此安新试验地的产量都比高阳试验地的低。 冬小麦的穗数和千粒重受灌水技术影响比较显著,穗粒数与产量受灌水技术影响最显著。不同灌水技术对穗粒数、穗数和千粒重有显著影响,浅埋滴灌有利于三者的增加。由表1可知,高阳试验地浅埋滴灌处理的穗数比畦灌、沟灌和地表滴灌增加了9.95%、12.30%和12.04%,安新试验地浅埋滴灌处理处理的穗数比畦灌、沟灌和地表滴灌增长了13.91%、19.50%和11.64%,这说明当使用浅埋滴灌灌水技术时,冬小麦的穗数会显著增加。同样穗粒数受灌水技术的影响也很显著,试验中穗粒数最小的是沟灌,其值为40.93 104/hm2(高阳)和29.02 104/hm2(安新);穗粒数最大的处理为浅埋滴灌,其值为52.27 104/hm2(高阳)和36.87 104/hm2(安新)。高阳试验地与安新试验地灌水技术对穗粒数的影响表现一致,均是浅埋滴灌的穗粒数最高。在两地试验中,灌水技术对千粒重的影响均显著。 表2给出了2021-2022年高阳和安新试验不同灌水技术下对夏玉米产量的影响及方差分析结果。各处理夏玉米穗粒数、千粒重及籽粒产量均表现为:浅埋滴灌>地表滴灌>沟灌>畦灌,且两年间产量均达到差异显著水平。可以看出,与畦灌和沟灌处理相比,浅埋滴灌的穗粒数分别提高6.3%和4.1%,千粒重分别提高7.6%和6.0%,籽粒产量分别提高14.4%和10.3%。与地表滴灌处理相比,浅埋滴灌处理的穗粒数、千粒重和籽粒产量分别提高1.9%、1.7%和3.7%。由此可见,在相同灌水及施肥量下,相较于地表滴灌处理,浅埋处理的夏玉米肥料利用效率更高,更有利于夏玉米穗粒数的增加以及千粒重的提高,进而提高夏玉米的籽粒产量。 表1 2020-2021年高阳和安新不同灌水技术下对冬小麦产量的影响及方差分析

注:a、b、c表示P=0.05水平下的显著性差异。同一年份的同列数据中小写字母不相同,表示差异显著;有任何相同小写字母的,表示差异不显著。 表2 2021-2022年高阳和安新不同灌水技术下对夏玉米产量的影响及方差分析

注:a、b、c表示P=0.05水平下的显著性差异。同一年份的同列数据中小写字母不相同,表示差异显著;有任何相同小写字母的,表示差异不显著。 2.浅埋滴灌条件下冬小麦的适宜种植模式和施肥制度评价: 2020-2021年安新试验地冬小麦平均实测产量为5952.11kg/hm2,2021-2022年为7325.93 kg/hm2,平均增产23.08%;2020-2021年浅埋滴灌平均实测产量为6503.58 kg/hm2(2021-2022均为浅埋滴灌),平均增产12.64%。根据6月22日国务院常务会议与气象数据,国家政策“科技强农”的精准实施助力了生产,2022年春季河北省气温偏高,降水偏少,越冬期温度光照适宜,冬小麦收获时没遇到连阴雨,使冬小麦的质量得到了保障。 表3给出了2021-2022年安新种植模式和施肥制度对冬小麦产量的影响及方差分析结果,分析表明种植模式和施肥制度对冬小麦产量有显著影响。试验处理密植匀播低肥一次追施冬小麦产量最低,其产量为6162.09 kg/hm2,4密1稀高肥追施二次冬小麦产量最高,其产量为8682.64kg/hm2。4密1稀较密植匀播冬小麦增产9.16%;冬小麦产量随施肥量增加而增加,高肥处理较低肥处理冬小麦产量高5.33%;二次追肥较一次追肥冬小麦产量增加8.93%,说明二次追肥更有利于冬小麦产量的增加。 种植模式对穗粒数、穗数和千粒重有显著影响,其中对千粒重影响最显著,施肥制度对穗粒数、穗数和千粒重影响显著。4密1稀种植模式产量平均较密植匀播高9.16%。4密1稀种植模式有利于穗粒数、和千粒重的增长;穗粒数和千粒重随施肥量增加而增加,且二次追肥要好于一次追肥。在2021-2022年试验中,4密1稀处理冬小麦的平均穗粒数和千粒重较密植匀播处理高2.91%和9.44%,4密1稀处理的平均穗数较密植云波处理低3.24%;高肥处理的平均穗粒数和千粒重较低肥处理高5.41%和2.83%,高肥处理的平均穗数较低肥处理低3.59%,说明穗粒数和千粒重随施肥量增加而增加。二次追肥处理的平均穗粒数、穗数和千粒重较一次追肥处理分别高5.94%、0.63%和2.24%,说明二次追肥对小麦穗粒数影响最显著。 表3 2021-2022年安新种植模式和施肥制度对冬小麦产量的影响及方差分析

注:a、b、c表示P=0.05水平下的显著性差异。同一年份的同列数据中小写字母不相同,表示差异显著;有任何相同小写字母的,表示差异不显著。 八、小结 《冬小麦夏玉米轮作浅埋滴灌技术应用规程》的制定与实施,有效促进技术落实,提升技术应用水平,从而实现节水节肥、高效用水和稳粮增粮,助力推进华北平原的地下水超采综合治理,为华北平原的农业绿色高质量发展贡献力量。

|