|

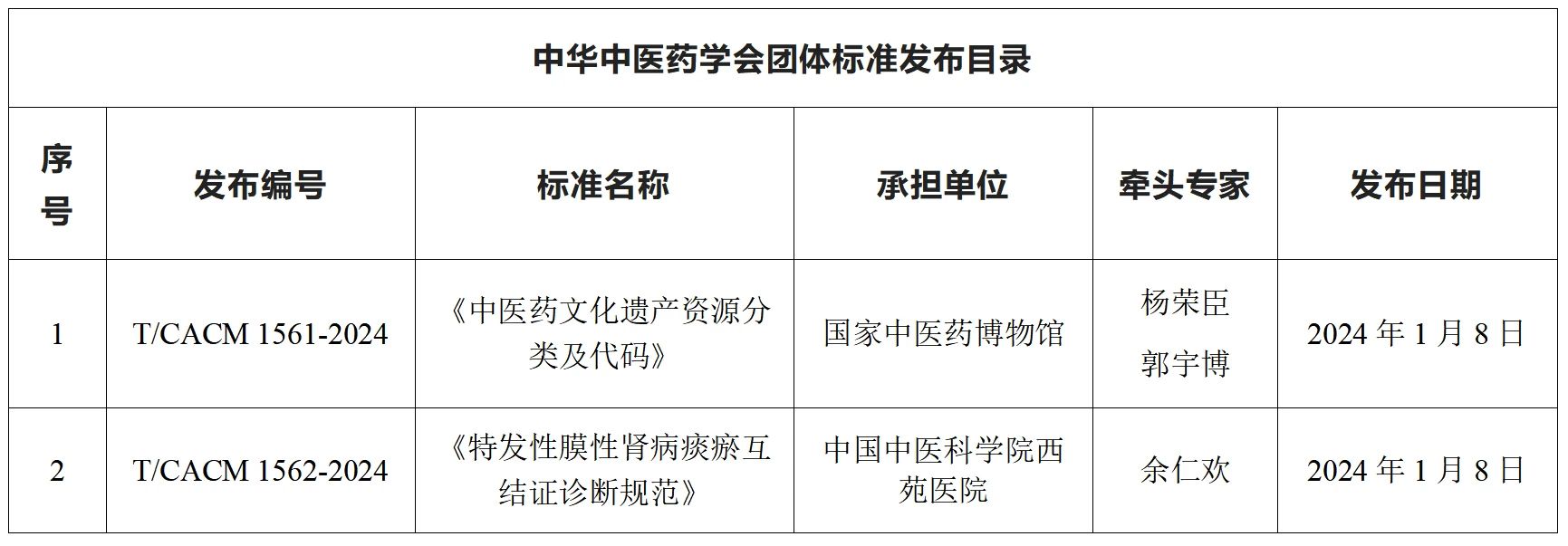

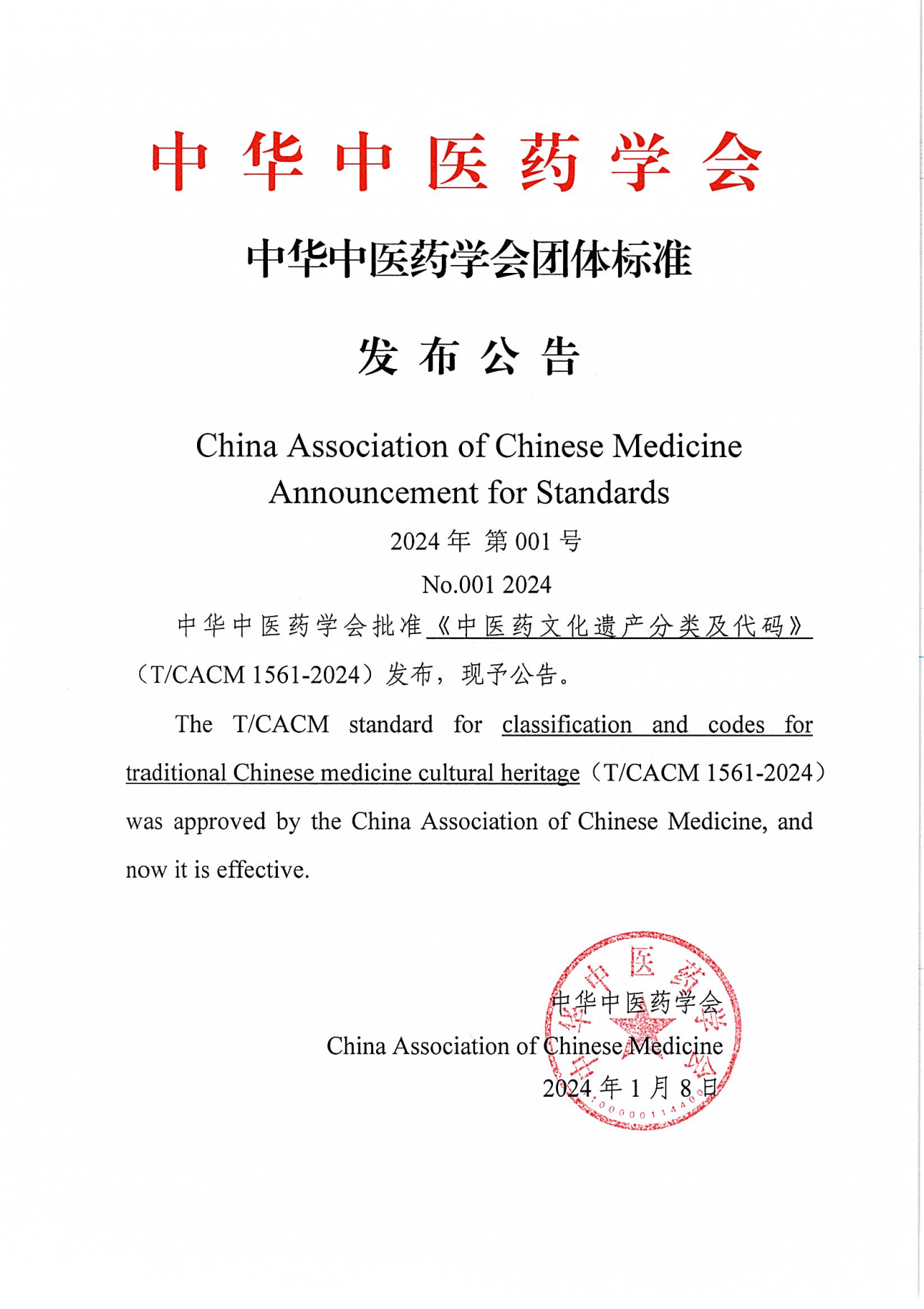

中华中医药学会《中医药文化遗产资源分类及代码》等2项团体标准发布公告

2024-07-01

|

|

为推进中医药标准化建设,制定满足市场和创新需求的团体标准,加快中医药标准化发展进程,中华中医药学会标准化办公室组织了团体标准发布审查,专家对《中医药文化遗产资源分类及代码》和《特发性膜性肾病痰瘀互结证诊断规范》的科学性、实用性进行论证,经过专家审查同意上述团体标准发布,且公示期间无异议。经中华中医药学会秘书长办公会审议,现予以公告。

1.《中医药文化遗产资源分类及代码》简介 本标准由国家中医药博物馆提出。 本标准由中华中医药学会归口。 本标准起草单位:国家中医药博物馆、中国文物信息咨询中心、中国中医科学院中医药信息研究所、北京中医药大学中医药博物馆、河北中医药大学、内蒙古医科大学蒙医药学院、辽宁省中医药博物馆、吉林省中医药博物馆、黑龙江中医药博物馆、上海中医药博物馆、江苏省中医药博物馆、浙江中医药大学、杭州胡庆余堂中医药博物馆、福建中医药大学、山东省中医药博物馆、中国阿胶博物馆、广东中医药博物馆、成都中医药大学、云南中医药大学民族医药博物馆、陕西中医药博物馆、甘肃中医药大学博物馆。 本标准主要起草人:杨荣臣、郭宇博、魏敏、华联剑、梁峻、李海燕、廖果、刘学春、黄涛、聂莹、付强、卢颖、李博、孙冠婴、包哈申、尚冰、张凌、佟俐、李赣、刘洪、郑洪、朱德明、管金发、邱崖、刘川、贾玉民、蓝韶清、薛暖珠、陈秋娟、任玉兰、和中浚、陈清华、白吉庆、王妮、呼宇。 目前,中医药文化遗产家底尚未摸清,国家现行文物分类无中医药选项,限制了整个行业对现存中医药文物数据资源保护利用工作。为促进中医药文化创造性转化、创新性发展,本标准描述了中医药文化遗产的分类方法,确立了中医药文化遗产的编码规则,给出了中医药文化遗产的分类和代码示例。本标准适用于博物馆从业者、医史文献研究者、文物保护与研究人员、文化创意开发人员、大数据研究人员开展中医药文化遗产收集、分类、整理、编码活动,旨在为行业开展中医药文物保护利用工作、中医药文化遗产调查工作提供参考,摸清、盘活现存中医药文物数据资源。以期传承弘扬中华优秀传统文化,彰显中医药文物保护利用的特色。(此部分内容由项目组提供)

2.《特发性膜性肾病痰瘀互结证诊断规范》简介 《特发性膜性肾病痰瘀互结证诊断规范》是由中国中医科学院西苑医院牵头完成、归口中华中医药学会的团体标准项目,本项目以临床需求为导向,充分结合文献基础、专家共识及专家意见,采用文献研究、共识会议结合专家访谈、层次分析、诊断性试验、征求意见的标准制定流程进行编制。 近年特发性膜性肾病发病率增长明显,病程中常见痰瘀互结相关证候,痰湿瘀兼化是其重要病机,全身湿瘀蕴结状态基础上出现局部痰瘀互结造成靶器官损伤,是痰瘀互结易导致特发性膜性肾病病情严重、迁延难愈的重要原因,祛湿化痰活血是其重要治法,然而,目前临床缺乏量化、规范的特发性膜性肾病痰瘀互结证中医证候诊断规范,临床医师多根据个人经验对痰瘀互结证进行诊断,这严重影响了中医证候诊断的规范性及可重复性。本团队结合余仁欢教授、胡镜清教授对痰瘀互结证及痰湿瘀兼化的独到见解,综合运用文献研究、共识会议、专家咨询、层次分析及诊断性试验等方法,邀请来自全国各地的具有丰富肾病临床经验的专家,经过多轮研讨与论证,广泛征求专家意见,确立了特发性膜性肾病痰瘀互结证中医证候诊断指标、权重及阈值,最终建立《特发性膜性肾病痰瘀互结证中医证候诊断规范》,希冀可以提高特发性膜性肾病痰瘀互结证临床辨证的准确性与规范性。(此部分内容由项目组提供)

|