|

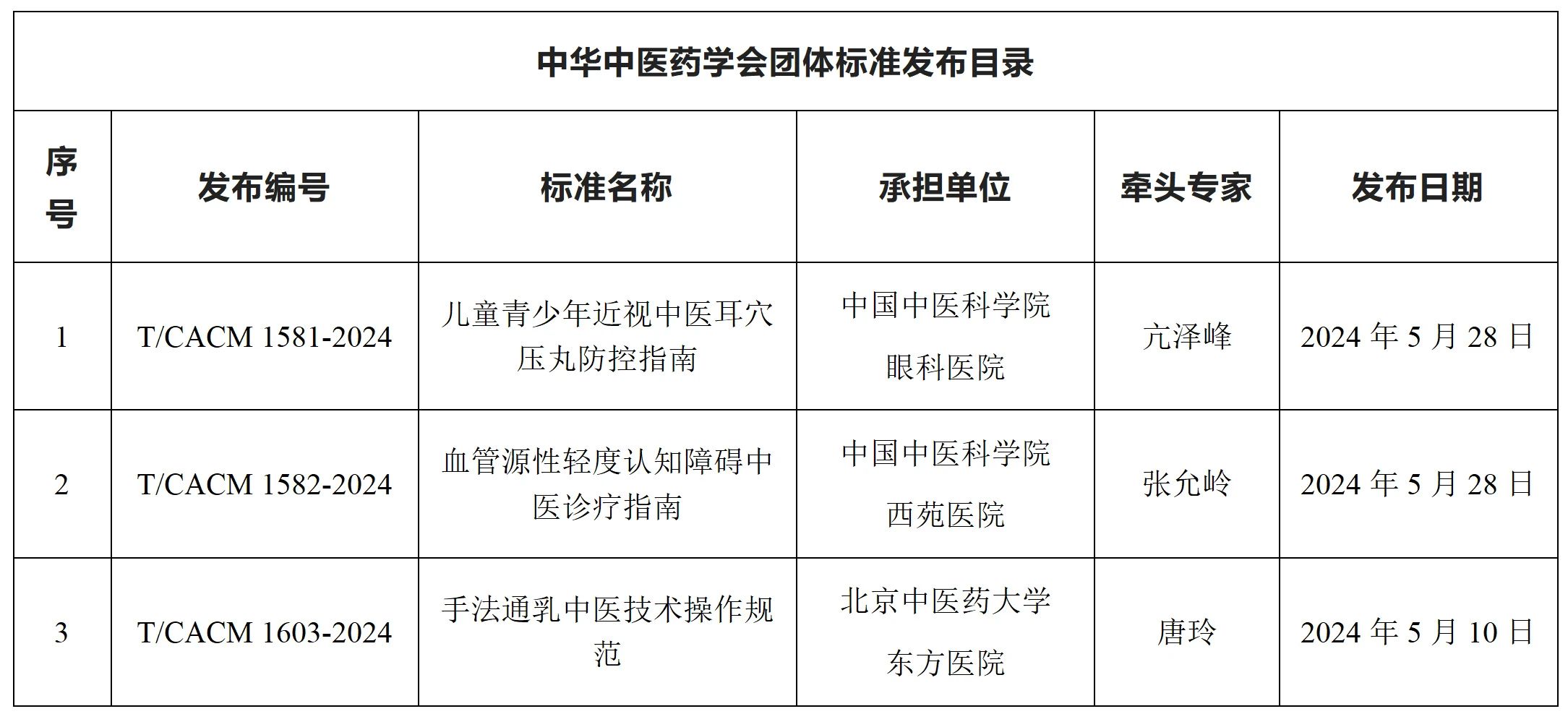

中华中医药学会《儿童青少年近视中医耳穴压丸防控指南》等3项团体标准发布公告

2024-06-14

|

|

为推进中医药标准化建设,制定满足市场和创新需求的团体标准,加快中医药标准化发展进程,中华中医药学会标准化办公室组织了团体标准发布审查,专家对《儿童青少年近视中医耳穴压丸防控指南》《血管源性轻度认知障碍中医诊疗指南》《手法通乳中医技术操作规范》的科学性、实用性进行论证,经过专家审查同意该团体标准发布,且公示期间无异议。经中华中医药学会秘书长办公会审议,现予以公告。

1.《儿童青少年近视中医耳穴压丸防控指南》简介 本文件由中国中医科学院眼科医院提出。 本文件由中华中医药学会归口。 本文件起草单位:中国中医科学院眼科医院、中国中医科学院中医药信息研究所、深圳恒生医院、首都医科大学附属北京同仁医院、北京中医药大学第三附属医院、深圳市眼科医院、上海中医药大学附属龙华医院、广西中医药大学第一附属医院、中国中医科学院、榆林市中医医院、山西省眼科医院、首都医科大学附属北京中医医院、中国中医科学院望京医院、北京中医药大学东方医院、成都中医药大学眼科学院、云南大学附属医院、中山大学孙逸仙纪念医院、中国中医科学院西苑医院。 本文件主要起草人:亢泽峰、侯昕玥、李海燕、唐犀麟。 本文件参与起草人(姓氏笔画排序):王宁利、王志强、王健全、邓宏伟、尹连荣、刘军、刘新泉、刘扬、吴西西、宋剑涛、张丽霞、张雨琪、李丹玉、李武军、李俊红、李彦文、杨迎新、周尚昆、周剑、段俊国、高曼、宿蕾艳、梁凤鸣、彭华、童元元、蓝育青、褚利群、霍蕊莉。 近视是全球重大公共卫生问题,我国是近视发病率较高的国家之一,儿童青少年近视呈现发病年龄早、进展快、并发症严重的趋势,不仅影响患者的生活、学习,也严重影响患者的身心健康,影响国防安全等。根据国家疾控局最新发布的数据显示,2022年我国儿童青少年总体近视率为51.9%。党中央高度重视我国儿童青少年近视问题,连续发布相关文件,将近视防控纳入政府考核,并提出要“推广应用中医药特色技术和方法”。 面对近视这类人群基数大、需长期干预的公共卫生疾病,推广安全、有效、简便易行的干预措施至关重要。中医适宜技术耳穴压丸疗法(简称“耳穴压丸”)因其简、便、验、效、廉的特征,在近视防控中展现出了其独特的优势,尤其适合群防群控。临床应用多年,积累了大量的临床研究数据和应用经验,证据表明其有助于预防近视发生、控制近视进展。本指南在充分结合临床实践、最新研究进展的基础上,结合现有循证证据及专家共识,明确了近视病因病机、预防调摄等内容,并针对近视不同阶段予以耳穴压丸的不同干预方案,丰富了耳穴压丸的使用场景,以期提高提高中医适宜技术的认知和近视诊疗水平,提升近视防控效率,降低近视发生率、进展率、致盲率。(此部分内容由项目组提供)

2.《血管源性轻度认知障碍中医诊疗指南》简介 本指南由中国中医科学院西苑医院提出。 本指南由中华中医药学会归口。 本指南起草单位:中国中医科学院西苑医院。 本指南参与起草单位:北京中医药大学东方医院、北京中医药大学东直门医院、长春中医药大学附属医院、中国中医科学院。 本指南主要起草人:张允岭、金香兰、鲁嵒、陈宝鑫、高颖、孙林娟、蔡业峰、齐向华、王健、黎明全、孟新玲、周震、伍大华、吴明华、唐军、杨文明、孙莉、丁砚兵、闫咏梅、廖星、李培红。 血管源性轻度认知障碍(VaMCI)是介于正常认知与血管性痴呆(VaD)的中间状态。在我国,65岁以上的人群中轻度认知障碍的患病率为20.8%,其中VaMCI占42%,有研究发现,大约40%的VaMCI患者在2年后转变为痴呆。中国人口基数大,具有血管危险因素的人口众多,未来痴呆的压力非常大,积极干预VaMCI患者是有效预防痴呆的重要环节。 VaMCI异质性强,目前尚无针对VaMCI的干预药物,治疗限于控制血管危险因素为主。中药、针灸、推拿等中医治疗逐渐展现出独特优势,越来越多的临床研究得以开展,但缺乏VaMCI中医诊疗规范。本项目组依据国内外的临床研究成果制定本指南,旨在更有效地指导临床医生针对VaMCI进行规范管理,强调早筛查、早评估、早干预、早治疗,提高患者的生活质量和延长生存时间。(此部分内容由项目组提供)

3.《手法通乳中医技术操作规范》简介 本规范由北京中医药大学东方医院提出。 本规范由中华中医药学会归口。 本规范起草单位:北京中医药大学东方医院、北京中医药大学厦门医院、北京中医药大学、北京中医药大学第三附属医院、上海中医药大学附属曙光医院、贵州中医药大学第一附属医院、首都医科大学、广东省中医院、江苏省中西医结合医院、海南省中医院、河南中医药大学第一附属医院、首都医科大学附属北京妇产医院、天津新世纪妇儿医院、首都医科大学附属北京中医医院、北京市朝阳区妇幼保健院。 本规范主要起草人:唐玲、裴晓华、刘建平、郝玉芳、沈潜、樊英怡、李桃花、赵立娜、李野、陈宏、郭红、马雪玲、栾伟、谢薇、景丽伟、吴加花、王蓓、宋红梅、李瑞华、刘赢、王胜花、张芙蓉、梅雪婷、李学靖、高雯、范东盼。 乳痈(急性乳腺炎)是在各种原因造成的乳汁淤积基础上引发的乳腺炎症反应,发病部位疼痛是常见症状,伴或不伴有乳房红肿、肿块,可伴有体温升高、寒战、全身不适等全身感染症状。发病率为3%~33%,常见于哺乳期女性,加重患者的身体不适和负面情绪,约1/4的母亲因此停止母乳喂养。手法通乳中医技术是治疗乳痈(急性乳腺炎)的重要措施,具备不影响哺乳且见效快的独特优势,开展“手法通乳中医技术操作规范”标准化研究,规范手法通乳中医技术操作具有重要的临床实用价值和指导意义。 本规范以问题为导向,组织全国13家医院和2所高校,涉及临床、护理、方法学等领域的26名专家按照中医药标准化、循证医学、指导文件等的相关要求,通过构建临床问题、文献筛选、证据分级、形成推荐意见、征求意见等,制定了具有循证依据的“手法通乳中医技术操作规范”,内容包括“术语和定义,基本要求,适应症和禁忌症,操作前评估,操作要点,注意事项,不良事件处理,健康指导”等,为指导临床护理人员规范操作提供参考依据。(此部分内容由项目组提供)

|